Die Vermutung, ich sei Historiker, der ich immer wieder begegne, habe ich ja schon widerlegt – aber auch wieder etwas bestätigt (siehe 18.2.2019). So ähnlich ist es beim Thema Geographie: Ich habe es nicht studiert, aber ich arbeite seit vielen Jahren in diesem Bereich. Und weil es Parallelen zwischen der zeitlichen und der räumlichen Dimension gibt, kommt hier meine Geschichte der Geographie.

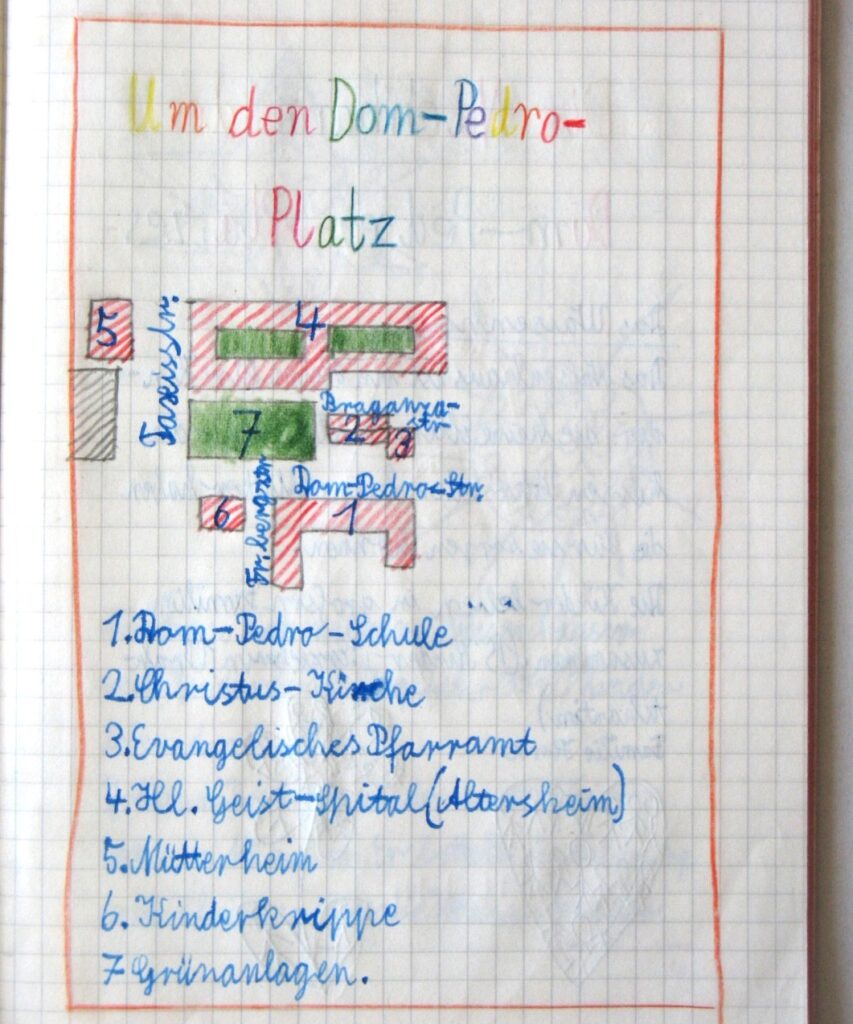

Auch das hat eine lange Vorgeschichte: In der Grundschule in München hatte es schon mit einem anschaulichen Heimatkundeunterricht angefangen: die nächste Umgebung der Schule, der Stadtteil, die Stadt München – wie das Heimatkundeheft zeigt, war das altersgerecht vermittelt. Die Fachbezeichnung „Heimatkunde“ wurde dann Ende der 60er Jahre (leider?) durch die umfassendere „Sachkunde“ abgelöst.

Im Gymnasium war es dann weniger spannend, durch den Erdkundeunterricht einer auf die „deutschen Ostgebiete“ (vor den Ostverträgen noch obligatorisch im Lehrplan!) und die „Ostzone“ fixierten Lehrerin war ich etwas unterfordert, habe deshalb weiter hinten im Atlas geblättert und bin dort in Gedanken gereist, was ihr gar nicht gefallen hat. Aber in einem Haushalt mit Atlanten, Stadtplänen, Straßen- und Wanderkarten in allen Maßstäben habe ich schon früh gelernt, mich mit diesen in der kleinen und großen Welt zu orientieren. Dazu kam die praktische Anwendung in den Pfadfindergruppen …

Meine beiden Studienfächer Politik und Sprachwissenschaften gehen ebenso in die Geographie wie in die Geschichte: Die räumliche Dimension der Politik geht von der Regionalpolitik über die Geopolitik bis zu den internationale Beziehungen. Und in der Sprachwissenschaft geht es in der Sprach- und Dialektgeographie, der Sprachenpolitik und anderen Bereichen immer in die Geographie.

Seit 1989 schreibe ich geographische Texte, die ersten für den Bertelsmann Verlag, den es schon lange nicht mehr gibt, dann auch für den landeskundlichen Teil eines Autoatlas, der auch schon Geschichte ist.

Seit 1992 schreibe ich auch Bodensee-Bücher, die nicht nur Reiseführer sind, das ist ja irgendwie auch angewandte Geographie, aber sie zählen meistens mehr auf, als dass sie Zusammenhänge aufzeigen.

In den späten 90er Jahren hatte ich die Idee, das Bedürfnis, meine Erfahrungen mit geographischen und landeskundlichen Veröffentlichungen an die Uni zu bringen. Zehn Jahre nach der Promotion war es für mich naheliegend, mit einem Lehrauftrag das Thema „Sprache und Geographie“ (im SS 1998) anzubieten. Dabei bin ich natürlich – mit meinem politik-/sozialwissenschaftlichen Hintergrund – weit über die klassische Dialektgeographie hinausgegangen, etwa bis zu den „geographische Schimpfwörtern“ wie „Fischkopf“.

Ein spezielles Thema der kulturwissenschaftlichen Geographie sind die „Philien“ (und eventuell auch „Phobien“?): Wie und warum wird man z.B. „ frankophil“, und was wird damit idealisiert und projiziert? Die Frankophilie habe ich wohl von meinem Vater übernommen, aber mit den Jahren habe ich gelernt, das Land mit seinen Vorteilen und seinen Schwächen zu sehen. Einen Teil der Frankreich-Idealisierung habe ich dann 1984 mit einem Essay über die speziell deutsche „Okzitanophilie“ unter den verschiedensten Aspekten behandelt, von der Romantik bis zur Solidarität der Post-68er mit den rebellischen Winzern. Mein Verhältnis zu Italien habe ich auf dieser Website schon behandelt.

Anregungen für geographische Arbeiten habe ich auch von Autoren bekommen, die keine Geographen sind: Claudio Magris (Literaturwissenschaftler): „Donau. Biographie eines Flusses“ (1992 gekauft), Roland Girtler (Kultursoziologe): „Über die Grenzen. Ein Kulturwissenschaftler auf dem Fahrrad“ (1995)

Ein großer Teil meiner publizistischen Themen der letzten Jahre, über die ich leidenschaftlich gerne schreibe (und spreche!), haben eine geographische Dimension, sie sind meistens interdisziplinär oder Querschnittsthemen:

Die Brücken bei meinen Radtouren an der Thur haben nur lokale Bedeutung, aber ich erzähle dabei auch von größeren Brücken in meinem Leben und in der Welt: der Eiserne Steg über den Main in Frankfurt, der mit vielen anderen Süddeutschland mit dem Rest unseres Landes verbindet – und über den ich schon auf dem Weg zur Taufe getragen wurde, die Brücke von Mostar, die zwei Kulturen des Balkans verbindet.

Die Hausberge sind ein rein kulturgeographischer Begriff, denn in einer unbesiedelten Landschaft kann es keine geben – und das Besondere an ihnen ist, dass das Wort in anderen Sprachen nicht existiert, in der englischen Wikipedia unter Hausberg als Fremdwort. Dabei gibt es in anderssprachigen Ländern natürlich Berge, die für die Stadt an ihrem Fuß diese Funktion erfüllen. (ein Thema in allen meinen Berge-Büchern)

Die Europäische Wasserscheide ist auf den ersten Blick ein Phänomen der Physischen Geographie, denn diese Linien gibt es, seitdem es Wasser und Höhenunterschiede auf der Erde gibt. Ein Element der Humangeographie sind sie, seitdem die Römer Höhenwege auf ihnen angelegt haben, weil es auf den Höhen sicherer als in den Tälern war. Und touristisch interessant wurden sie für Gegenden, die nicht mit bedeutenden Kulturdenkmälern werben können – da stellt man dann an den Autobahnen Schilder wie „Europäische Wasserscheide Atlantik – Mittelmeer“ auf. (sprachvergleichende Anmerkung: Den Begriff gibt es in fast allen Sprachen, meistens aus einem oder zwei Wörtern bestehend, nur die Franzosen brauchen fünf Wörter dafür: „ligne de partage des eaux“! )

Weil ich immer wieder gerne den Dingen auf den Grund gehe, die mir lange nicht aufgefallen sind, schreibe ich für den Südkurier gelegentlich über kleine Wanderungen „mit Aha-Effekt“, so bei der Frage, wo der rote Sandstein des Reichenauer Münsters wohl herkommt.

Titel der Serie: „kleine Heimatkunde“!

Wasserscheide an einer Schnellstraße im westlichen Burgund

Anregende Bücher …

Heimatkunde, Grundschule München, 1964